当前位置:首页 > 旅遊動態 > 旅遊資訊

作者: 來源:“石林融媒”微信公眾號 發布時間:2025-03-17

石林是中國阿詩瑪的故鄉,人文風情獨具魅力,是自然景觀和民族文化的薈萃之地,這些民族文化與石林奇特秀美的自然奇觀相輝映,成為石林的魅力所在。 以“歌舞之鄉”“摔跤之鄉”“現代民間繪畫之鄉”“民間文化藝術之鄉”馳名中外。 以阿詩瑪為代表的彝族文化內涵豐富、源遠流長,最有影響的是“一詩”——彝族撒尼語口傳敘事長詩《阿詩瑪》,“一影”——中國第一部彩色音樂歌舞電影《阿詩瑪》,“一歌”——《遠方的客人請您留下來》,“一舞”——彝族大三弦舞,“一節”——中國石林國際火把狂歡節,“一繡”——彝族撒尼刺繡等。 石林縣也是非遺大縣,共有各級非物質文化遺產名錄項目120項。 其中,有國家級非遺項目4項〔彝族撒尼語口傳敘事長詩《阿詩瑪》、彝族三弦舞·撒尼大三弦、彝族(撒尼)刺繡、彝族摔跤〕、省級8項、市級30項、縣級78項,是全省擁有國家級非物質文化遺產最多的縣; 共有非物質文化遺產項目代表性傳承人233名,其中國家級5人、省級20人、市級49人、縣級159人。 有省、市、縣級民族傳統文化保護區,藝術之鄉、非物質文化遺產保護傳承基地和示範學校等30個(其中省級4個、市級9個、縣級17個),保護內容涵蓋民間文學、民間音樂、民間舞蹈、民間美術、傳統手工技藝等共9個類別120項。

Part 1民族文化

石林民族文化底蘊豐厚,以彝族撒尼文化為代表,自成體系的語言文字、美麗動人的詩文傳說、絢麗斑斕的民族服飾、熱情奔放的民族歌舞、古樸粗獷的摔跤競技、激情澎湃的三弦舞蹈、萬人狂歡的傳統節日、神奇迷人的民俗風情……無不演繹出古老民族的文化韻味和地域特徵,綻放出特色鮮明、獨樹一幟的文化异彩。

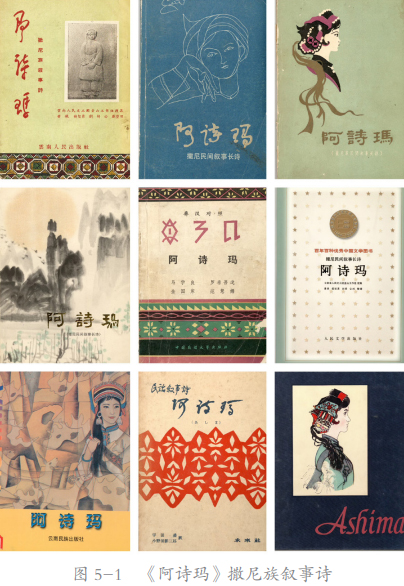

1國家級非物質文化遺產——彝族撒尼語口傳敘事長詩《阿詩瑪》

彝族撒尼語口傳敘事長詩《阿詩瑪》是富有地方特色和民族特色的文學作品,對撒尼敘事詩的形成與發展有著深遠的影響,於2006年5月,被列為第一批國家級非物質文化遺產保護名錄。 作為國家級非物質文化遺產,它展現了彝族撒尼人的智慧與創造力,同時也為中華民族的文化寶庫增添了重要的一筆。

彝族撒尼語口傳敘事長詩《阿詩瑪》使用口傳詩體語言,講述了阿詩瑪和阿黑不屈不撓同強權勢力作鬥爭的故事,反映了彝族撒尼人“斷得彎不得”的民族性格和民族精神。 主要在節日、婚嫁、祭祀、葬禮、勞動、生活等不同場合進行傳唱和講述,其中,尤以婚禮時演唱最為盛行。 作為古老文學作品的《阿詩瑪》,在敘事方法上採用了順敘、倒敘、插敘、疊敘。 在描寫技巧上使用了肖像描寫、語言描寫、行為描寫、心理描寫等。 在構思技巧上使用了伏筆、誇張、諷刺等。 在修辭藝術上使用了諧音、頂針、拈連、比喻等,其中的諧音修飾是撒尼人獨有的,部分諧音修飾方法還是《阿詩瑪》獨有的。 在遙遠的年代,撒尼先民就能綜合運用多種藝術手法打造古老的作品,這在世界上也是罕見的。 《阿詩瑪》還配以多種曲調,用多種樂器伴奏演唱,比一般的敘事詩賦予了更多的文化內涵。 口傳敘事長詩《阿詩瑪》內容和藝術的完美統一,使其達到了較高的境界。

從敘事詩角度而言,堪稱同類作品的典範和代表作。 近年在評選我國百年百部經典作品時,《阿詩瑪》毫無爭議地被列為中國20世紀百年百種優秀文學圖書之一。 該長詩被譯為英、法、德、西班牙、俄、日、韓等多國文字出版,在世界文化學界引起反響和關注。

2國家級非物質文化遺產——彝族三弦舞. 撒尼大三弦

彝族三弦舞是彝族人民世代相傳的、最有代表性的一種傳統民間舞蹈,被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。 不同的地區和不同的彝族支系對三弦舞有不同的稱謂,流傳於石林地區的三弦舞具有粗獷、豪放的特點,俗稱“彝族大三弦舞”。

彝族撒尼大三弦又叫“快三步”,其舞步以三步一踢脚為基本步法,舞蹈是按次步法變換隊形,是一種群體性舞蹈,節奏明快,粗獷豪放,鏗鏘有力。 跳舞時男女面對面,可列成排,可圍成圈,少則幾人,多則成百上千人。 男子身背大三弦跟隨笛子的伴奏,自彈舞動,女子在大三弦的伴奏下徒手舞蹈或拍掌起舞。 大三弦舞群眾性和自發性强,具有鮮明的民族特色、地域特徵和較高的藝術價值,是彝族群眾性舞蹈的典型代表。 每到夜晚,篝火燃起,哨聲響起,金笛齊鳴,緊湊而急迫的弦聲粗獷、整齊地響起,青年男女合著“哆咪嗦”的旋律面對面起舞,同時伴之以歌唱和呼聲,與弦聲、掌聲一起匯成輕快、激昂的聲浪。 因其歡快熱烈的氣氛成為各種節慶場合的表演舞蹈,曾參加省內外各種大型文體表演活動,影響較大。 有人說,大三弦是撒尼人的魂,只要大三弦激昂的旋律響起來,不論男女老幼,撒尼人都會跳起這種簡單又熱烈的舞蹈。

撒尼大三弦是彝族撒尼人娛樂、抒情的主要樂器。 《保祿·維亞爾文集——百年前的雲南彝族》描述大三弦:“大弦有四根弦,兩根為一組,弦是用狗腸子或白銅絲做的,用牛角彈奏。有時在裡面還放了第五根弦,作為和絃。”其製作十分簡便。 香椿樹和“水冬瓜木”木料是製作大三弦的首選資料。 在找不到這兩種木料的情况下,才用杉木或雲南松。

3國家級非物質文化遺產——彝族(撒尼)刺繡

彝族(撒尼)刺繡流傳於石林縣彝族撒尼人主要聚居區,是一門具有極强裝潢性的傳統刺繡美術工藝,彝語叫“納窩”,意為未繡完的挑花,相傳起源於唐宋時期,明清兩代趨於成熟。 傳統上的撒尼刺繡色彩基調為黑衣、黑底加白線素繡和黑底彩繡,色彩風格可分為鮮豔、素雅、灰淡三種風格。 撒尼婦女從小就承傳長輩種麻、織麻、紡線、織布、縫繡的科技,並把能否刺繡作為衡量婦女才能的一種標準。 心靈手巧的撒尼人在婦女包頭、圍腰、挎包、鞋幫、前服花邊上做刺繡,撒尼服飾上的刺繡圖案更是精緻,色塊與配飾的搭配手藝精湛獨特。 撒尼刺繡針腳細密,工藝精湛,圖案構思巧妙,組織勻稱,色彩明麗,是撒尼人對大自然藝術化和審美價值的反映,具有較高的欣賞價值、實用價值和藝術價值,充分體現出彝族撒尼人的聰明才智和藝術創造力,帶有鮮明的民族風格和濃郁的地方特色。 主要產品有:服裝、包頭、圍腰、領帶、花鞋、童帽、傘套、桌布、窗簾、壁掛、信插、背包、挎包、錢包、腰包、小手袋等,撒尼刺繡品的圖案細緻、精巧、均衡,色彩絢麗,深受中外遊客喜愛。 撒尼刺繡作品先後被北京民族文化宮、雲南省民族博物館、雲南省博物館等組織收藏,作品“阿詩瑪挑花包”曾榮獲國家旅遊產品獎。 撒尼刺繡曾多次被中央、省、市電視臺拍成專題片進行文宣。 2005年,中央電視臺4頻道《華夏文明》欄目將撒尼挑花作為專題片向全球播映,引起了廣泛關注。 2008年6月,彝族(撒尼)刺繡經國務院準予,被列入第二批國家級非物質文化遺產保護名錄。

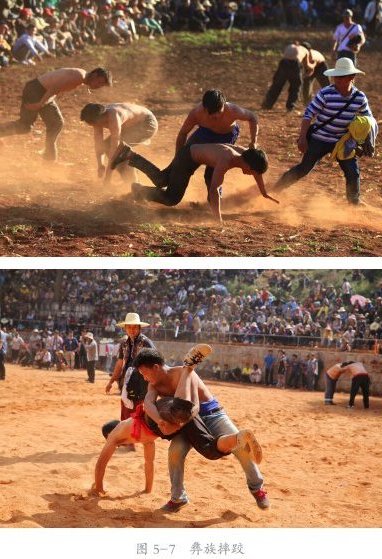

4國家級非物質文化遺產——彝族摔跤

彝族摔跤是彝族撒尼人祖先慶賀豐收、歡度佳節、祈求風調雨順、五穀豐登、六畜興旺的傳統體育項目之一,具有數百年的歷史。 彝族摔跤包含了彝族撒尼人樸實的民族審美觀和千百年來對力量的崇敬,技法、技巧靈活多樣,與國際摔跤十分相近,差异主要在於國際摔跤不系腰帶,而“彝族摔跤”要系腰帶。 石林縣先後為國家、省、市輸送了大批運動健將,多次在國內外重大比賽中取得了突出成績,被譽為“摔跤之鄉”,彝族摔跤已成為石林民族文化的重要組成部分。

石林民間故事《摔跤的來曆》在民間廣為流傳,傳統的文化習俗和文化認同,使彝族摔跤世代相傳,沿襲至今。 每個村寨都有比較固定的“跤場”,用於定期舉辦摔跤比賽。 比賽時,參賽跤手一般以村寨之間組織參賽,從少年兒童到青壯年進行擂臺式對抗。 組織者根據跤手摔倒對手的人數發給數量不等的紅、藍、黑布作為獎勵,最後奪冠的“大力氣”由長者把當天最長的紅布掛在其身,雙手端著有祭品的篩子,在畢摩的帶領下繞場一周。 此時,土炮鞭炮齊鳴,鑼鼓喧天,俗稱“掛大紅”。 新中華人民共和國成立後,特別是20世紀80年代以來,每逢火把節,除民間自發組織的摔跤比賽外,每年都要舉行全縣性、多民族的傳統摔跤比賽活動。 彝族摔跤具有突出的歷史和文化價值,2009年8月,被列為雲南省第二批非物質文化遺產保護名錄; 2011年6月11日,被列為第三批國家級非物質文化遺產擴展性項目名錄。

5民間傳說——阿詩瑪

石林是彝族撒尼人的聚居地,這裡流傳著許多動人的民間傳說,其中最著名的當屬“阿詩瑪”的傳說。 傳說在彝族撒尼人居住的地方,美麗勤勞的彝族撒尼靚女阿詩瑪與阿黑哥相愛,有錢有勢的熱布巴拉家的兒子阿支看上了阿詩瑪,被阿詩瑪拒絕後,憤怒的熱布巴拉家搶走了阿詩瑪,阿黑哥趕來相救,阿詩瑪卻被洪水沖走,變成石峰,留在了石林。 後來,這個動人的故事被拍成了經典電影《阿詩瑪》。 電影《阿詩瑪》是中國第一部彩色寬銀幕身歷聲音樂歌舞片,1982年,電影《阿詩瑪》獲西班牙桑坦德第三届國際音樂舞蹈電影節最佳舞蹈片獎。 “阿詩瑪”以一個勤勞勇敢、不畏強權的形象,活在了每個人的心中。 從此,“阿詩瑪”景觀備受遊客青睞,成為無數人心中遊石林的打卡聖地。

6民歌——《遠方的客人請你留下來》

彝族山寨是民歌的海洋,民歌反映了生產勞動、風俗習慣以及歷史上勞動人民的苦難等。 兒歌和情歌有約定俗成的曲式和相對固定的韻律,對人們影響深遠。 《遠方的客人請你留下來》是一首彝族民歌,創作於1953年,由範禹作詞、金國富原曲,麥丁整理、改編。 歌曲靈感來源於雲南彝族人民的生活,以彝族撒尼風格的曲調定下主旋律,同時融合了民歌《放羊調》的音樂元素,具有濃郁的民族風格。 歌曲的歌詞樸實無華,旋律優美動聽,節奏歡快活潑,具有很强的感染力。 表達了彝族人民對遠方客人的熱情歡迎和挽留之情,也展現了彝族人民的淳樸和善良。 該歌曲被定為雲南旅遊代表歌曲,曾獲第6届世界青年聯歡節歌曲創作比賽金獎,2008年成為北京奧運會閉幕式主題歌,2019年入選中宣部“慶祝中華人民共和國建國70周年優秀歌曲100首”。

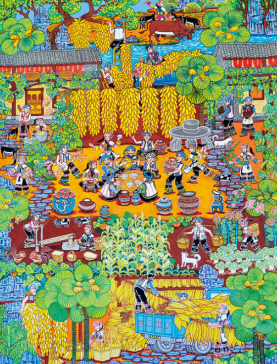

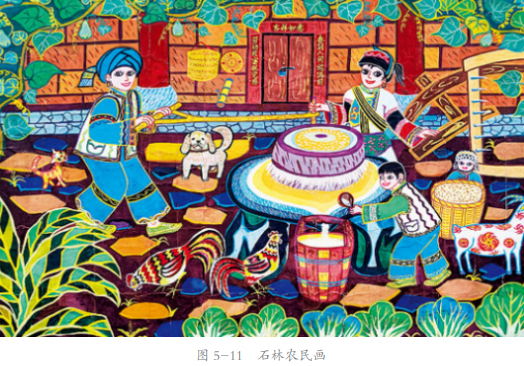

7現代民間繪畫

石林現代民間繪畫,又稱石林農民畫。 其作者多為農民,題材取自勞作和撒尼民俗,以獨特的創作靈感和寫實的手法,隨心造像、隨美賦彩,積澱了多彩的民間藝術,具有鮮明的地域特色和濃厚的鄉土氣息,是傳承和弘揚彝族文化的重要載體,對於展示當地民族風情、促進文化交流具有重要意義。 從一幅幅作品中可以感受到萬物的生命韻律,自然的靈性。 1988年,石林縣被國家文化部命名為“現代民間繪畫之鄉”。

8火草紡織技藝

火草紡織技藝是盛行於石林縣彝族撒尼婦女中的傳統手工技藝。 火草,學名:鉤苞大丁草,是菊科大丁草屬的植物,是主要分佈在雲南等地的特有物種,生長於海拔1800~3200米的荒坡、曠地和林間草叢中,目前尚未人工引種栽培。 火草每株有5~10片葉子,為尖茅狀,一般葉寬為2釐米左右,葉長為6~15釐米,葉背為薄膜狀的白色纖維,可撕下撚線。

彝族撒尼婦女善於製作火草布,每年夏季的6月、7月份採集火草葉片。 采回的火草葉片在3天內撕撚成線,繞成線團,冬季農閒時再紡織成布。 火草布有不生蟲、抗腐蝕的特性,製成的服裝冬暖夏涼,防雨耐磨,是極好的生產生活服裝,也是稀有名貴的民族民間紡織品。

火草布製作工序為“采、洗、撕、撚、紡、擰、圈、織、漂、縫”等多道工序。 火草衣是彝族先民在遷徙過程中因地制宜、就地取材而作出一大發明,反映了彝族人的勤勞與智慧,對研究彝族歷史、文明行程、生活環境、生活習慣等具有一定的價值。 2005年5月,“火草紡織技藝”經昆明市人民政府(昆政複〔2005〕57號)準予,被列為昆明市第一批非物質文化遺產保護名錄; 2017年6月,經雲南省人民政府(雲政發〔2017〕33號)準予,被列為雲南省第四批非物質文化遺產保護名錄。

9鬥牛

鬥牛習俗盛行於石林縣各彝族撒尼村寨,是彝族撒尼人最為重視、規模最大、最隆重的民族體育傳統習俗。 千百年來,每逢彝族盛大節日,撒尼人都要舉行鬥牛比賽,久而久之,鬥牛便成為撒尼人傳統體育活動中的盛大賽事,沿襲至今。 據碑文記載,石林彝族撒尼人有組織、大規模、定型化,以比賽為目的的鬥牛活動迄今已有160多年歷史。

石林彝族撒尼村寨共有80多個鬥牛場地,其中最大的可容納觀眾10多萬人。 一年有大、中、小型鬥牛比賽百餘場,參加比賽的鬥牛有數千頭,小型鬥牛每場觀眾在數千人,大型鬥牛有觀眾上萬人,火把節鬥牛比賽吸引國內外觀眾有10餘萬人之多。 石林彝族撒尼人的鬥牛習俗其規模之大、觀眾之多、場次之多、參賽的鬥牛之多,在全國實屬罕見,深受國內外觀眾喜愛。 “鬥牛習俗”於2005年7月6日被列入石林縣第一批非物質文化遺產保護名錄; 2005年12月,被列入昆明市第一批非物質文化遺產保護名錄。

Part 2傳統節日

石林的節慶活動有火把節、密枝節、祭龍節等,其中火把節是最盛大、最具影響力的傳統節日。 這些節慶活動不僅是彝族文化的重要組成部分,也是各民族共有共亯的重要節日,包含了豐富多樣的活動,如民族歌舞表演、鬥牛、摔跤、篝火晚會等,成為民族文化交流和展示的平臺。

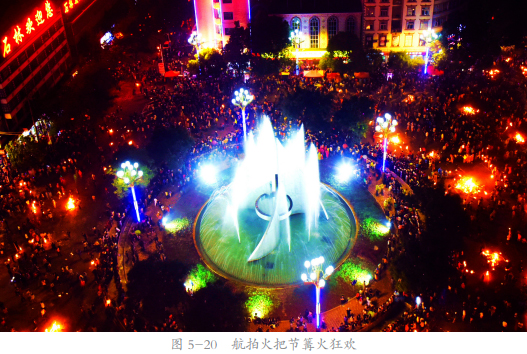

1火把節

傳說古時人們把火把綁在羊的雙角和後腿上,攻下魔王的堡壘,為紀念這次戰鬥,每年耍火相慶,遂成火把節。 每年農曆六月二十四日,德高望重的畢摩念起古老的經文,拉開火把節的序幕。 祭火儀式後,人們手持火把,走向田間地頭,高舉火炬驅趕害蟲,保護莊稼,祈求,來年風調雨順。 火把節的火焰熊熊燃燒,人們在篝火旁唱歌、跳舞、歡笑。

火把節不僅是石林彝族撒尼人古老的傳統節日,也是集民間習俗活動、商貿活動、文化交流活動於一體的盛大民族節日,寄託了彝族人民祈禱來年五穀豐登、六畜興旺、風調雨順、家人健康的美好願望。 火把節以取火、祭火、民族歌舞、摔跤、鬥牛、篝火晚會和火把狂歡等聞名國內外,成為石林一張響亮的文化名片。 中國石林國際火把節被譽為“東方狂歡節”,是“中國彝族火把節”的重要傳承地,曾榮獲“IFEA中國最具發展潜力節慶活動”“最佳狂歡氣氛獎”“2008—2009年度中國十大創新節慶活動金海豚大獎”和“2009年中國節慶產業金手指獎”。 2022年12月,“火把節習俗”被列為雲南省第五批非物質文化遺產保護名錄。

2密枝節

石林的每個撒尼村寨背後都有一片密枝林,林中古木蒼莽,枝繁葉茂,是寨子的“神林”。 撒尼人自古以來就有保護生態、愛護森林的習慣和美德,世世代代地保護著密枝林,並在林中舉行祭祀活動。

密枝節因其流傳年代的久遠、舉辦形式的莊嚴、參與者性別的唯一性而獨具特色。 因參與者均為男性,女性不參加,密枝節被稱為世界上“唯一的男人節”。 節日於每年農曆十一月鼠日到馬日結束,共計7天。 鼠日祭祀時由專人主持,殺羊宰雞,進行祭祀活動,其餘日子或上山狩獵,或下河捕魚。 期間,人們會祭祀密枝神,祈求來年風調雨順、五穀豐登。 同時,人們還會進行歌舞表演、體育競技等活動。

Part 3特色村寨

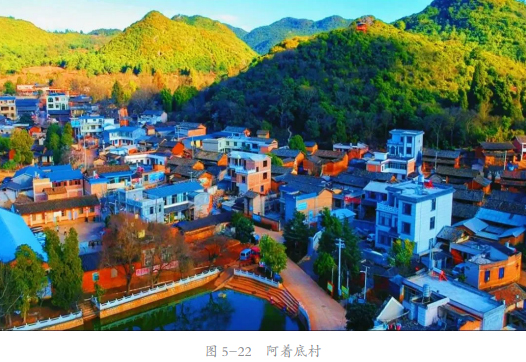

1阿著底村

阿著底村是純彝族村落,彝族傳統文化底蘊深厚、源遠流長,是撒尼人心中的“世外桃源”。 作為石林縣最早成長起來的“彝家樂”旅遊村,打造了屬相庭院、蜂巢庭院、根雕庭院等一批有傳統民族特色、有現代靚麗風景的農村庭院供遊客入住,可體驗“一家一風格、一點一景觀”的鄉村之美和“周周火把節”“阿著底蘋果節”等特色節慶活動。 阿著底村已成為了撒尼文化尋根之地、彝族美食首選之地、鄉村旅遊必經之地。 先後被評為“全國文明村”“省級文化惠民示範村”“美麗鄉村”“省級信用村”“市級鄉村旅遊示範帶”“縣級鄉村旅遊重點村”。

2五棵樹村

五棵樹村是一個依託石林景區發展旅遊的典型彝族撒尼村寨,於2010年從石林景區整村統規統建搬遷到石林中路現址。 配套有占地1000餘平方米的民族團結廣場,可容納10000多人的福牛傳統文化鬥牛場,可入駐100多家商戶的福牛文化風情園,可接待1000餘人的“水上石林”康體旅遊度假區。 2023年,建成石林縣鑄牢中華民族共同體意識陳列館和阿詩瑪主題館。 教育衛生、文化艺文、吃住行遊購娛等基礎設施一應俱全,是一個集居住、旅遊、彝族民俗體驗、休閒娛樂、彝族民間手工藝展示於一體的生態旅遊村寨景點。 在這裡,傳統文化和民族風情會深刻地印記於遊人的腦海中。 這裡保留了幾千年的民風民俗,村內有鬥牛城、水上石林等項目,還會定期舉行大三弦體驗活動等民俗活動。 全村民俗客棧達60餘家,餐館20餘家,本地特色旅遊商品石林彩玉、民族刺繡品等特色旅遊商品店l0餘家。 先後榮獲“全國美麗宜居示範村”“雲南省民族團結示範村”“省級美麗村莊”“雲南省旅遊名村”“雲南省少數民族特色村寨”“雲南省最美鄉愁旅遊地”等榮譽稱號。 五棵樹村鄉村旅遊發展案例入選全省80個農文旅融合發展參攷案例

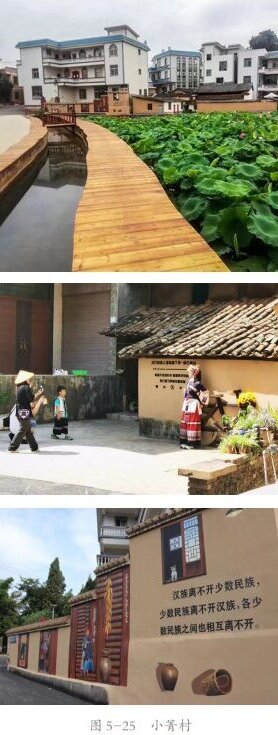

3小箐村

小箐村隸屬於石林縣石林街道小箐村委會,是一個彝族聚居的村落。 距石林縣城9千米,毗鄰石林風景名勝區,交通便捷、區位優勢明顯。 全村共有158戶566人。 走進小箐村,仿佛走在一幅幅明麗的畫中,這裡的房前屋後,牆壁上處處皆是精美的畫作。 來小菁村,在一片青色中呼吸,在壁畫間遊移追逐,還有那奔波往返於村頭巷尾之後的美食,都讓人倍感珍惜。

推動景城景區融合、文旅融合集中發力,打造“民族團結、錦繡小箐”民族特色文化旅遊村。

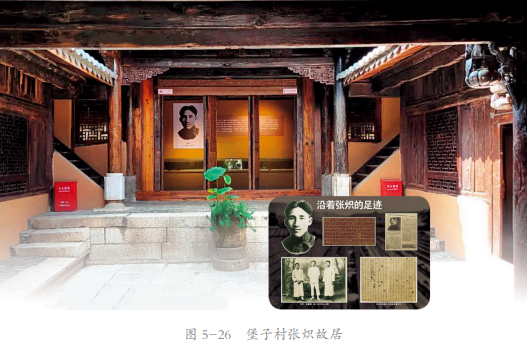

4堡子村

堡子村位於石林縣都市與景區連線石林大道中軸,南接縣城主城區,東接民族文化生態村清水塘,西接石林縣生態工業集中區,北連世界自然遺產、國家5A級風景區——石林。 村內有石林著名的白龍潭,是石林巴江河的水源地。 這裡有紅色旅遊資源張熾故居、有彝族民族服飾、密枝節、火把節民俗活動等非物質文化遺產。 革命烈士紀念館裏展示了張熾烈士以及堡子村湧現出的潘世昌、張純忠、曹炳金、董海牙共5比特烈士的革命事蹟,還有路南縣的革命史。 走進革命烈士張熾的故居,觸摸那段烽火連天的歲月,在紅色文化的感受與傳承中砥礪奮進。 文化品牌“堡子山歌節”,已成為石林縣羣衆文化的品牌。 “堡子四寶”(馬肉、草帽、卷粉、鹵腐)等特色美食深受廣大群眾喜愛,其中堡子馬肉遠近聞名,吸引許多遊客慕名而來,爭相品嘗。 近年來,堡子村委會先後榮獲“市級文明村”,大山溝、小山溝榮獲“省級衛生村”,白龍潭小組榮獲“市級衛生村”等榮譽稱號。

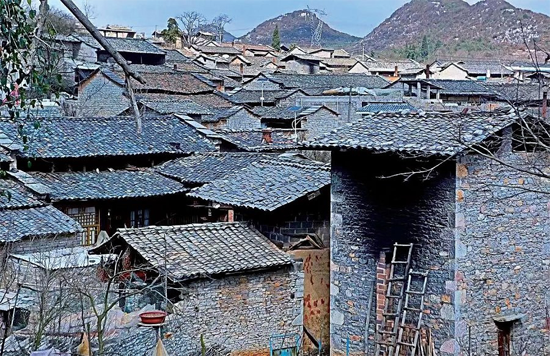

5糯黑村

糯黑村隸屬於石林縣圭山鎮,距今已有600多年的歷史,是彝族撒尼文化保存較完好的村落,全村共有370戶1000餘人,彝族人口比率達99.8%,是一個彝族聚居的村寨。 這裡少數民族文化積澱深厚,文字、口述文學、民居建築、刺繡工藝、少數民族習俗都各具特色。 走進糯黑村,仿佛從此就進入到一個石頭的世界,目之所及的房屋都是石頭搭建而成,囙此糯黑村又被稱為“石頭寨”。 這些青石層層疊疊地壘在一起,顏色深深淺淺,或樸素或滄桑的石頭記錄著歲月的痕迹和撒尼人的生活變遷,也是村民們建築智慧的象徵。 獨特的石頭景觀為糯黑村贏得了“石頭凝固成的村寨”“石中精靈”等美譽,深受畫家、攝影家及眾多旅遊愛好者的青睞,一年四季到這裡采風的文化人士絡繹不絕。

村中設有村史館,裡面陳列著大量撒尼人家常用的物品,不管是蓑衣、斗笠,還是旱烟盒、火草,這些彌足珍貴的記憶定格在了館內的每一個角落,一件件撒尼人家常用的、透露著濃厚生活氣息的物件,完好地保存著一段地道地道的彝家歷史。 “一支人民的軍隊紀念館”以室內展覽的形式,全面展示了圭山各族人民在中國共產黨的領導下,組建“一支人民的軍隊”,發展壯大成為中國人民解放軍滇桂黔邊縱隊的發展歷程。 被列入昆明市紅色旅遊精品線路參觀點和教學點。

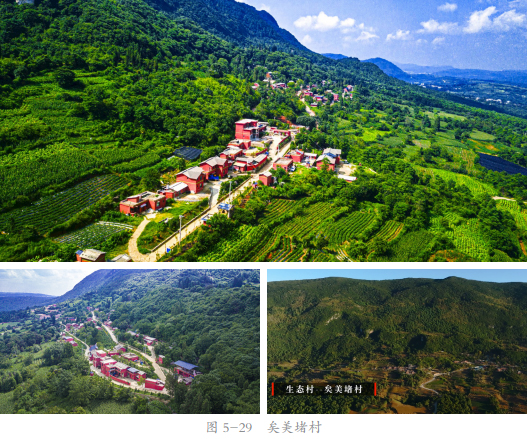

6矣美堵村

矣美堵村隸屬於石林縣圭山鎮,位於“三州四縣”交界處,全村土地面積0.92平方千米,平均海拔2035米,坐落於圭山國家森林公園半山腰,是全縣唯一一個彝族彝青人聚居的村落。 全村53戶146人,全部為彝青人。 村莊形似一條紅色彩帶掛在圭山半山腰,每逢雨天水汽常常爬到半山腰就凝結成雲,所以矣美堵也被譽為“雲上人家”。 徜徉雲海日出,醉心繚繞霧靄,遠離人世喧囂,忘卻塵世繁華,置身傳統民居,“人在屋中,屋在景中、景在畫中”,實謂“詩意的棲居”。 矣美堵村借助“生態資源、民族文化、紅色資源”三大優勢,成為體驗生態康養的治癒之地,重溫紅色經典的信仰之地,探秘彝青文化的原始之地,真正成為人人嚮往的“雲上人家·秘境彝青”。 先後被列為“雲南省第一批民族團結示範組織”“昆明市都市驅動型鄉村振興創新實驗村”“雲南省少數民族特色村寨”“雲南省最美鄉愁地”。 矣美堵村鄉村旅遊發展案例被選為全省20個農文旅融合示範專案之一。